«Карабиха» – усадьба Некрасовых: великого русского поэта, талантливого литературного менеджера, удачливого картежника Николая Алексеевича Некрасова и семьи его брата — успешного хозяйственника Федора Алексеевича Некрасова. Это единственная усадьба дворянского типа, сохранившаяся в Ярославской области с XIX – начала XX веков.

Следующей точкой в нашей поездке по «Северному лучу» после Гаврилов-Яма (38 км) был Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха», который располагается в одноименном селе. Нынешнее село Карабиха Ярославской области объединило бывшие Натальину слободу, село Богородское, бывшие деревни Карабиха и Ново-Семёновское. Название «Карабиха» происходит от именования «Карабитова гора» — холма, поднимающегося от реки Которосли, а название горы, как полагают, происходит от глагола «карабить», означающего «пахать».

Все эти места стали развиваться после строительства Московско-Архангельского тракта в 1693 году; до XVIII века в окрестностях современной Карабихи располагалось село Богородское. Его название происходит от находившейся там церкви Казанской иконы Богородицы, перестроенной в камне в 1684 году. Вот ее фото 1897 года (pastvu.com/576500):

Она была расположена на месте нынешней смотровой площадки у входа на территорию музея. Закрыта в 1929 году и разобрана приблизительно в 1950 году после пожара.

В 1720-30-х годах в Богородском началось строительство усадьбы князей Голицыных, и к середине XIX века усадебный ансамбль принимает облик парадной резиденции, соответствующий статусу владельца. Практически в этом виде усадебный комплекс сохранился до наших дней.

Русский писатель Николай Алексеевич Некрасов с 1861 года арендовал усадьбу, и купил ее в 1863 году вместе с окрестными землями.

К этому времени он был самым читаемым поэтом, издателем журнала с самым большим числом подписчиков. Некрасов также был известным картежником, но играл не азартно, а расчетливо, строго на деньги, отложенные заранее, не залезая в долги. Ходили слухи, что каждый год он откладывал на карточные игры около 20 тыс. рублей, а выигрывал в пять раз больше.

Однако в своем имении он жил очень мало, фактически передав его своему брату Фёдору Алексеевичу, который собственно и занимался хозяйством, построил бондарную мастерскую, людские, ледник, винный склад и сумел превратить усадьбу в доходное предприятие. В 1867 году Николай Некрасов официально продал усадьбу Федору Алексеевичу, оставив себе только Восточный флигель. В Карабиху Николай Некрасов приезжал с 1862 по 1875 год, проведя в ней 10 летних и осенних сезонов, где и написал многие свои произведения.

После революции усадьбу национализировали и разместили в ней совхоз «Бурлаки». В 1919 Владимир Федорович Некрасов (племянник Н.А. Некрасова) организовал в усадьбе Карабиха туберкулезный санаторий. Позднее в усадьбе располагался детдом. Большая часть обстановки и личные предметы Некрасовых были помещены в музейные хранилища.

В 1946 году была произведена реставрация усадьбы, и в ней был организован мемориальный музей Н.А. Некрасова. Сейчас в музее-усадьбе представлены в основном подлинные предметы домашней обстановки и обихода.

Итак, мы едем в Карабиху, подъезжая к усадьбе по Московскому шоссе с севера.

Для последователей сразу сообщу: Яндекс-навигатор ведет к «парадному» входу (но не проезду) в усадьбу (фото Яндекс.карты):

Как вы видите, въезд запрещен, слева стенд музея, справа на «кирпиче» табличка «Въезд с улицы Нагорной». Но на самом деле это не так. Подъехать ближе ко входу на территорию усадьбы можно повернув раньше направо на Полевую улицу; вот фото (Яндекс.карты) северного (хозяйственного) входа и стоянки:

Ну, а мы были вынуждены поставить машину у «кирпича» и идти пешком (500 м) до входа на территорию усадьбы; что тоже неплохо: мы прошли школу, где была выпускная линейка:

Это здание было построено в 1957 году. Напротив – старая школа для крестьянских детей, построенная братом поэта Федором Алексеевичем Некрасовым в 1904 году (по другим данным, в 1894 году):

Ниже фото школы начала XIX века (goskatalog.ru/portal/#/collections?id=309603):

Карабиха, старая школа для крестьянских детей, фото: goskatalog.ru/portal/#/collections?id=309603

Жена Федора Некрасова, Наталья Павловна, стала ее попечительницей.

Подходим ко входу в усадьбу:

Эти ворота были восстановлены в 1970-е годы, но первоначальный декор был изменен.

Слева – смотровая площадка на Карабитовой горе, здесь раньше стояла церковь Казанской иконы Богородицы (о ней мы писали выше):

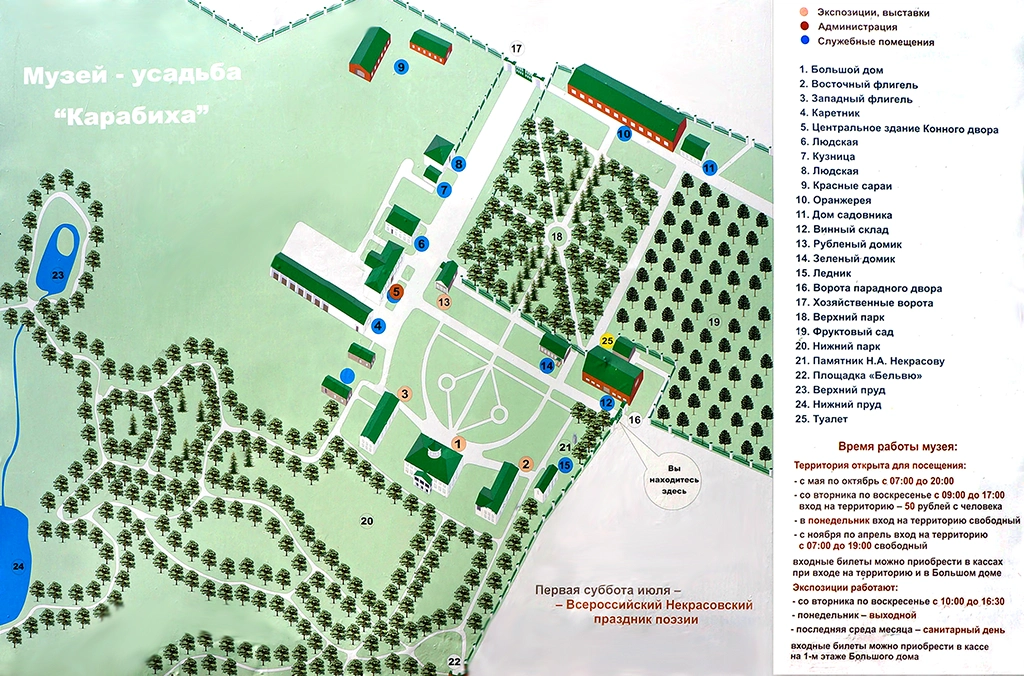

Схема усадьбы:

У входа установлен бюст Н.А. Некрасова (1960 год, скульптор Л.Ю. Эйдлин):

Видим основные здания усадьбы:

Слева направо: Восточный флигель, Большой дом, Западный флигель. В первых двух зданиях располагается основная экспозиция музея «Не бойся горького забвенья…», которая воссоздает атмосферу размеренной жизни Некрасовых в усадьбе.

Мы начинаем свою экскурсию с Большого дома, где в кассе покупаем билеты на осмотр.

В Большом доме жила семья Фёдора Алексеевича, младшего брата Николая Алексеевича Некрасова. Наша экскурсия начинается с детских комнат, которые находятся на третьем этаже; подниматься приходится по крутым лестницам, которые пожилым людям не всегда можно осилить:

Детская комната:

Вторая детская комната:

Они располагаются под самой крышей, потолок ниже, чем в хрущевках.

Кстати, вот такие предметы использовались вместо туалета:

Кабинет Ф.А. Некрасова; стол, кресло и корзина для бумажного мусор (изготовлены в 1860-е годы) принадлежали Николаю Некрасову, но они привезены в усадьбу после его смерти:

На стене – портреты родных и картина «Голова лошади» художника Сверчкова.

В другом углу кабинета стол и стулья для чаепития и чтения газет:

Зал охоты:

Настенные часы, которые Некрасов подарил крестьянам-охотникам:

На сундуке лежит дорожное бюро (изготовлено в начале XIX века), с его помощью в полевых условиях можно было предаваться творчеству – в реалиях настоящего времени это как планшет с рукописным вводом без дискового накопителя, плюс портативный принтер, плюс естественный интеллект владельца.

А это комната Натальи Павловны, супруги Федора Алексеевича, видна швейная машинка «Зингер»:

Да, сейчас на швейных машинках шить никто уже не умеет, а раньше и дворяне шили.

Следующее фото – ее спальня, вернее, типа алькова, но какого-то брутального:

Но кровати нет – утеряна. В глубине виден туалетный столик середины XIX века. На переднем плане стандартный для того времени комод.

Следующее помещение – гостиная:

В ней все предназначено для развлечения гостей: рояль (неоригинальный), столик для игры в карты, слева граммофон Klingsor:

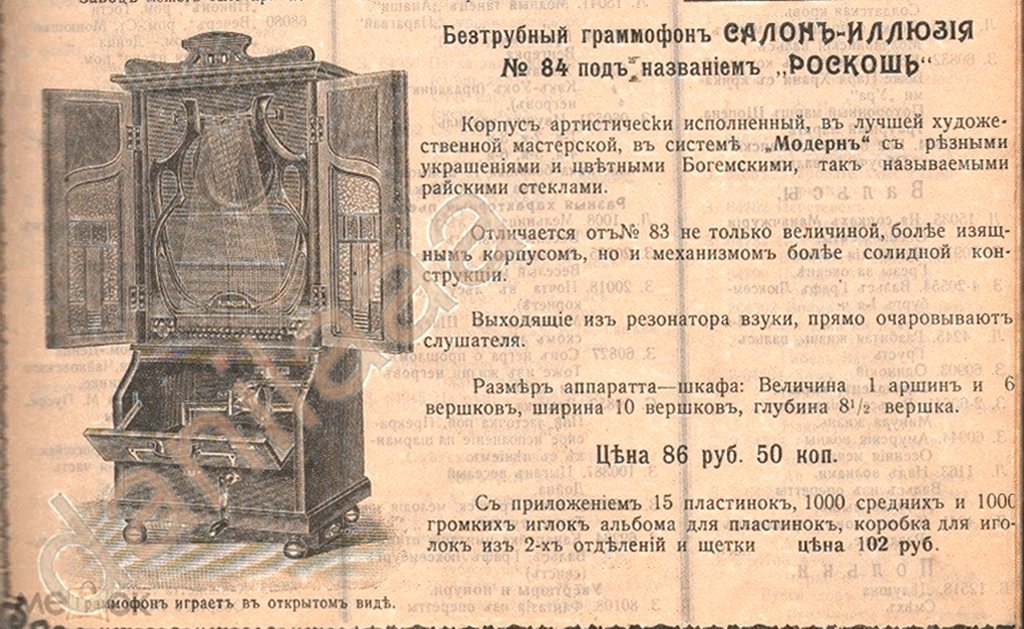

Вот это интересно. Граммофоны Klingsor изобретены в Германии в 1907 году, поставлялись в Россию как предметы роскоши (рекламки начала XX века с сайта meshok.net/item/227822494_Граммофон_KLINGSOR_Англия_1911год):

Такой граммофон стоил тогда 86 рублей, а обычный патефон — 40 рублей. Для сравнения: месячное жалование учителя гимназии – 85-105 рублей, лошадь стоила около 100 рублей. (Так и в советское время магнитофон стоил больше месячного оклада).

Особенность такого граммофона заключалась в том, что перед раструбом (это темный круг) натянуты струны, что, по уверению производителя, придает «звуковым волнам» особую звучность и «прямо очаровывает слушателей». Предлагали свои услуги специальные настройщики этих струн. Сейчас такой граммофон стоит около полумиллиона рублей. Современные владельцы подтверждают хорошее звучание таких граммофонов. Патент 1908 года уже не действует, так что можно наладить выпуск колонок со струнами и открыть курсы настройщиков струн.

И, наконец, напольные маятниковые часы:

В последние годы они стали отставать, и их не заводят. Не могут найти мастера, однако в советское время как регулируется ход таких часов было известно любому их владельцу.

Мы покидаем Большой дом и переходим в Восточный флигель. Здание флигеля сохранило в своей основе постройку середины XVIII – второй половины XIX веков. Оно украшено балкончиком с колоннами.

Его экспозиция посвящена жизни и творчеству Николая Некрасова, в ней собраны более 170 предметов, принадлежащих Н.А. Некрасову и его близким. Здесь он создал такие произведения, как поэмы «Русские женщины», «Дедушка», главы «Кому на Руси жить хорошо» и другие.

У входа в помещения Восточного флигеля стоит гардеробная стойка с барьером для тростей:

Шкаф (сервант) с посудой тех времен:

Пример сервировки:

Пример сервировки в Восточном флигеле усадьбы Карабиха, фото: Валерий Орлов, starput.ru

Изящный подсвечник:

Большая зала с мраморным камином, в середине – выход на балкон:

Выходим на территорию усадьбы. В Западном флигеле планировка неоднократно менялась, в том числе в 1950-е годы.

Конный двор перестроен в конце XIX века и в 1910-е годы. Справа – здание людской:

Рубленый домик (контора), конец XIX века:

Зеленый домик («Домик Константина»):

История такова: младшему брату поэта Константину Алексеевичу Некрасову (1824-1884) отец отказал в наследстве из-за женитьбы на простой мещанке. И тогда Николай Алексеевич Некрасов специально построил для него домик, и всячески его поддерживал. После национализации усадьбы Зеленый домик оставили в пожизненное пользование бывшей хозяйке усадьбы Натальи Павловне, вдове Федора Алексеевича, которая вместе с детьми прожила в нем до конца своей жизни – 1928 года. Дочери Федора и Натальи Некрасовых жили здесь до 1960-х годов. Часть декора дома сохранилась с момента постройки.

Это здание 1930-х годов – бывшая прачечная детского дома:

Кирпичное сооружение (на фото справа) — развалины винного склада:

Парк – неотъемлемая часть усадьбы XVIII-XIX веков. Парк усадьбы «Карабиха» состоит из двух частей: Верхнего регулярного и Нижнего пейзажного.

Верхний парк сооружен по французскому типу; видна часть восьмилучевой планировки аллей, сходящихся к Большому Дому. Деревья восстановлены в советское время.

Нижний парк английского типа расположен за домом, в нем деревья посажены по определенному плану, создается впечатление «дикорастущести», единения с природой.

К Большому дому и флигелям подходит поляна, на которой Некрасов читал свои стихи (pastvu.com/1685292):

В Нижнем парке расположены два искусственных пруда, соединяющиеся ручьем Гремиха.

Верхний пруд:

Вода в него поступает из ключей; избыток воды в виде небольшого водопада стекает в Нижний пруд.

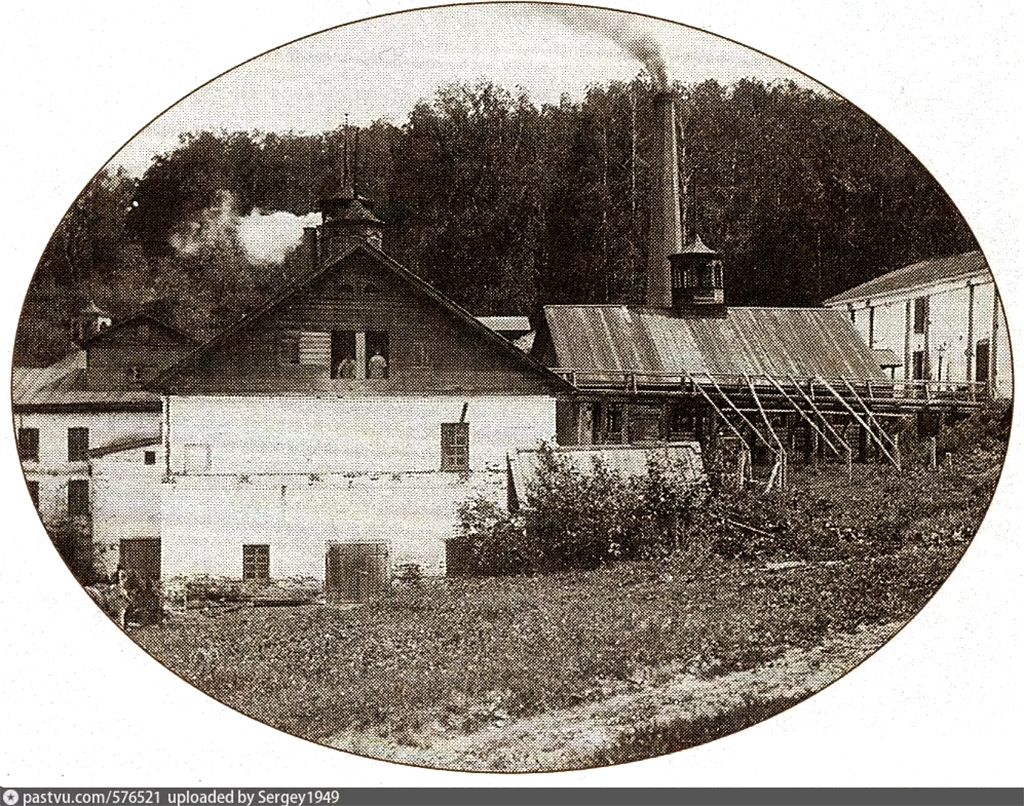

Южнее Нижнего парка находился винокуренный завод, фото 1894 года (pastvu.com/576521):

Он был построен князем М.Н. Голицыным в 1800 году. Федор Некрасов расширил производство, и к 1883 году там уже работали винокуренный, водочный и пивоваренный заводы. Тогда выгоднее было выпускать и продавать алкогольные напитки из хлеба, картофеля, свеклы, чем сам хлеб, кроме того, отходы производства шли на корм скоту, то есть это был очень выгодный бизнес. Организацией производства и решением юридических вопросов (написание прошений, хождение по инстанциям для получения разрешений и прочее) занимался сам Николай Некрасов или давал указания своему брату Федору, например, такие: «Если ты паче чаяния окошек еще не заделал, то пеняй на себя, а еще лучше, чем пенять, — тотчас отправляйся к Виктору Ивановичу. Он тебя научит, какую бумагу нужно к ним подать».

Данный Н.А. Некрасовым импульс для развития усадьбы и производства вызовет активную деятельность его брата Федора Алексеевича, который став владельцем усадьбы, превратит ее в образцовую с точки зрения организованного здесь хозяйства. Опыт «Карабихи» будет рекламироваться в изданиях конца XIX – начала ХХ века. А Федор Алексеевич станет заметной фигурой в промышленности региона, создав целый винокуренный комплекс из винокуренного, водочного, пиво-медоваренного и солодовенного заводов. При усадьбе в период винокурения будет содержаться до 200 голов крупного рогатого скота и 70 лошадей. Брат поэта оставит после себя богатое наследство своим детям – увеличенную территориально усадьбу и недвижимость в Ярославле. Приобретенная поэтом в 1863 г. Карабиха за 38500 руб. сер., переданная в рассрочку брату Федору Алексеевичу за 30 тыс. руб., в 1913 – 1914 гг. будет оценена в 190 тыс. руб. серебром! (цитата: yarprojects.kommersant.ru/nekrasov200).

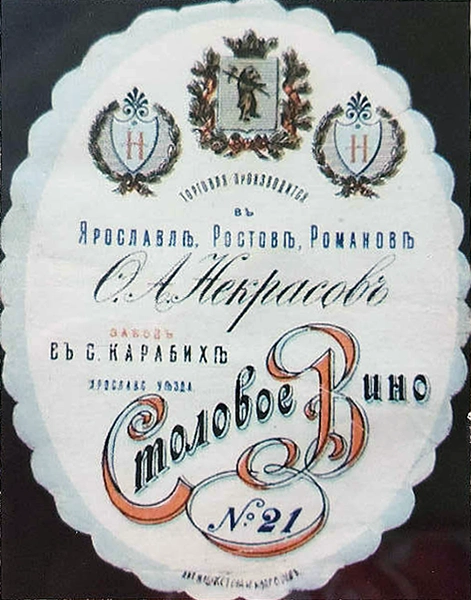

В списке российских фабрикантов за 1888 год указывается, что винокуренный завод Некрасова Федора Алексеевича произвел продукции на сумму 106410 рублей – это очень солидно. Разумеется, это «винодельческое» предприятие производило не настоящее вино, а всякие наливки «Брусничная», «Малиновая», «Очищенное вино», «Столовое вино № 21» и тому подобное:

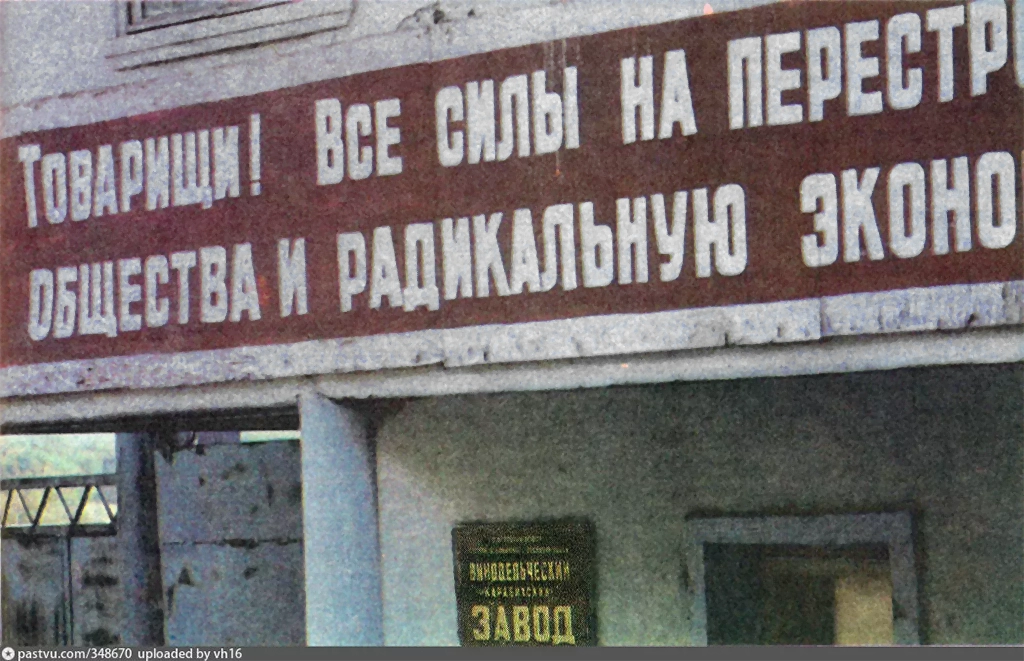

В советское время завод работал, и там, по сообщениям прессы за 1989 год, успешно воровали спирт (pastvu.com/348670):

Но в настоящее время завод, похоже, фактически уже не работает.

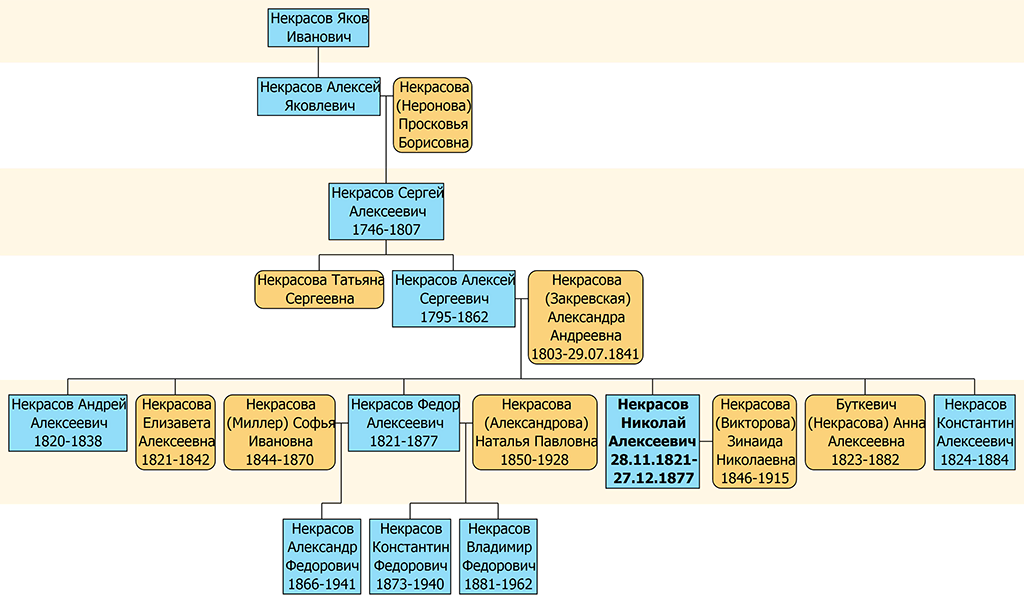

Вернемся к рассказу о семье Некрасовых и для ориентира напомним вам родословную их семьи:

На схеме указана одна жена Николая Некрасова – Некрасова Зинаида Николаевна, урождённая Фёкла Анисимовна Викторова, с которой он официально обвенчался в 1877 году, за несколько месяцев до своей смерти. Но фактических было несколько.

В завещании Некрасова всем достанется «по серьгам», но Зинаиде Николаевне – не только денежные средства, но и всё, что находилось в его петербургской квартире (кроме ружей), также имение «Лука» вблизи Чудово, но половину его она должна была также передать Константину Некрасову, ее Зинаида Некрасова продала сестре поэта Анне (по другим данным, безвозмездно уступила её Константину Некрасову. 1878 года Некрасова в письменной форме отказалась от принадлежавших ей как супруге Некрасова прав на имение скончавшейся в это время Анны Бирар (сестры матери поэта) в Херсонской губернии, оценённое в 60 000 рублей. Сразу после смерти Некрасова его родственники перестали считаться с Зинаидой Николаевной, продали значительную часть имущества из петербургской квартиры на аукционе, а часть вещей перевезли в Карабиху.

Но о творчестве и о женщинах Некрасова, которые это творчество стимулировали, должен быть отдельный рассказ, я и так уже утомил вас, да и сам утомился.

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха» — это музей, который нужно посетить обязательно. С 1966 года в музее ежегодно в первую субботу июля проводится Всероссийский Некрасовский праздник поэзии, вы можете попасть на него.

После небольшого отдыха мы двигаемся дальше — в Вологду (200 км), к самой дальней точке нашего маршрута.

На этой и любой другой странице нашего сайта мы рассказываем о товарах и услугах, с которыми нам пришлось столкнуться, только в справочно-информационных целях и выражаем свое личное мнение, что не может расцениваться как реклама.